Schweizerische Neutralität 1815-2022: zwischen Krieg und Frieden in Europa

von Wolf Linder

Ohne Neutralität wäre die Geschichte der Schweiz anders heraus gekommen. In den letzten 200 Jahren herrschte Unfrieden oder Krieg in Europa. Auf verschiedensten Wegen hat die Neutralität mitgeholfen, unser Land friedlich und unabhängig zu erhalten. Sie ermöglicht Solidarität mit Kriegsopfern, verbietet aber Solidarität mit einer Kriegspartei.

Wir stellen Fragen zu sechs wichtigen Ereignissen aus der Geschichte der Neutralität:

• Wie kam die internationale Anerkennung der schweizerischen Neutralität auf dem Wiener Kongress 1815 zustande?

• Warum stiess die Neutralität während des zweiten Weltkriegs an ihre Grenzen, als die Schweiz versuchen musste, ihre Unabhängigkeit gegenüber der Grossmacht Deutschland zu behaupten?

• Was bewirkte die humanitäre Neutralitätspolitik der Schweiz im deutsch-französischen Krieg 1871, als 80’000 französische Soldaten in die Schweiz flohen?

• Wie konnte sich die Schweiz Im Kalten Krieg ab 1950 neutral zwischen den USA und der Sowjetunion verhalten, obwohl sie politisch-wirtschaftlich stark in den Westen eingebunden war?

• Welche Rolle spielte die Neutralität bei Ausbruch des ersten Weltkriegs 1914, als die Romands mit den Franzosen sympathisierten, die Deutschschweizer dagegen mit dem deutschen Kaiserreich?

• Warum wurden in den Nachkriegsjahren die guten Dienste unseres Landes immer mehr gefragt?

1815: Neutralität und Unverletzbarkeit –

ein Angebot der Grossmächte und älter als der Bundesstaat

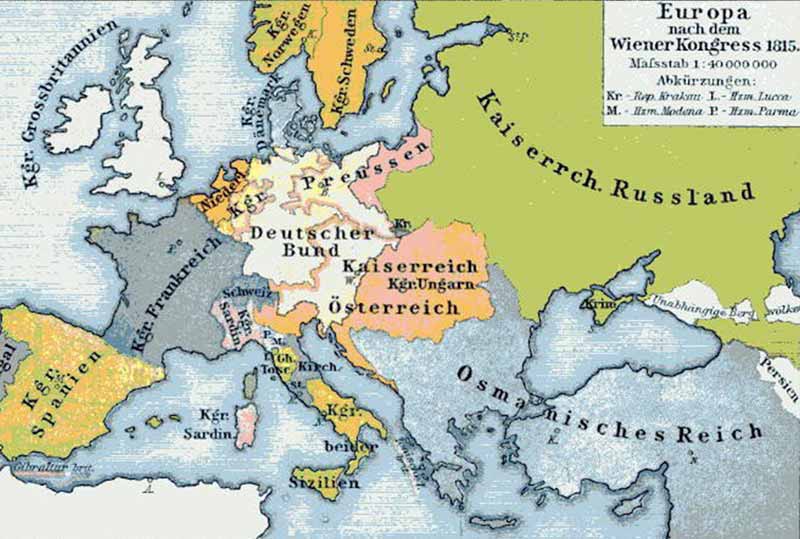

Nach Napoleons militärischer Niederlage trafen sich die Siegermächte auf dem Wiener Kongress 1815. Russland, Österreich, Frankreich, Grossbritannien, Portugal, Preussen und weitere Länder legten die künftige Neuordnung der europäischen Staatenwelt fest. In ihrer Schlussakte garantierten sie die Unverletzbarkeit der Schweiz und ihre immerwährende Neutralität. Ein wichtiger Grund war: die «Neutralität und Unverletzbarkeit der Schweiz sowie ihre Unabhängigkeit von jedem fremden Einfluss (lag) im wahren Interesse aller europäischen Staaten». Den Grossmächten war ein neutraler Staat im Zentrum Europas willkommen.

Wiener Kongress 1815

Europas Grossmächte 1815

Drei Punkte verdienen besondere Beachtung.

Erstens hat die Schweiz ihr Neutralitätsversprechen eingehalten. Das war ein Beitrag zum europäischen Frieden. Unser Land hat sich in den letzten 200 Jahren nie in die Kriegsvorbereitungen und kriegerischen Auseinandersetzungen seiner Nachbarn oder anderer europäischer Staaten eingemischt.

Zweitens gab es «die Schweiz» als Nationalstaat 1815 noch nicht. Sie war ein wenig entscheidungsfähiger Staatenbund mit damals 15 Kantonen. Dieser hatte das Glück, dass Unabhängigkeit und Neutralität im Interesse grösserer Mächte waren. Deshalb ist die Neutralität älter als der Bundesstaat, zu dem sich die Kantone erst 1848 in der Bundesverfassung zusammenfanden.

Drittens war Neutralität schon damals keine einseitige Beziehung: Sie wurde erst wirksam durch die Anerkennung anderer Staaten und stand seit Beginn immer im politischen Kräftefeld anderer Mächte.

1871: Deutsch-französischer Krieg –

Neutralität heisst nicht Abseitsstehen

Ende 1870 wurde die französische Armee des General Bourbaki von den Deutschen eingekesselt und gegen die schweizerischen Grenzgebiete des Neuenburger und Waadtländer Jura getrieben. Auf dem Verhandlungsweg stimmte die Schweizer Regierung dem französischen Internierungsgesuch zu. Innerhalb von 48 Stunden fanden gegen 90’000 Soldaten Aufnahme in der Schweiz. Das waren drei Prozent der damaligen Bevölkerung, was heute einer Viertelmillion Menschen entspräche. Das überstieg die Aufnahmefähigkeit des Jura; nach ihrer Entwaffnung wurden die Armeeangehörigen in rund 200 Gemeinden der übrigen Schweiz untergebracht.

Frankreichs Bourbaki-Armee findet Zuflucht in der Schweiz

Das Kriegselend der französischen Soldaten samt Krankheit und Tod weckten grosse Empathie und Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, bei Kirchen und Behörden. Nach Kriegsende im März 1871 kehrten die Internierten in ihre Heimat zurück. Die Internierung der Bourbaki-Armee erforderte Verhandlungen mit beiden kriegsführenden Parteien und gab der Schweiz Gelegenheit, ihre Neutralität unter Beweis zu stellen. Noch wichtiger: Unser Land zeigte, dass Neutralität nicht Abseitsstehen heisst, sondern aktive Solidarität ermöglicht. Solidarität wurde – neben den Grundsätzen der Disponibilität und der Universalität – im 20. Jahrhundert zu einem der drei grundlegenden Leitbegriffe der schweizerischen Neutralitätspolitik.

1914: Ausbruch des Ersten Weltkriegs –

Neutralität verhindert die gesellschaftliche Spaltung

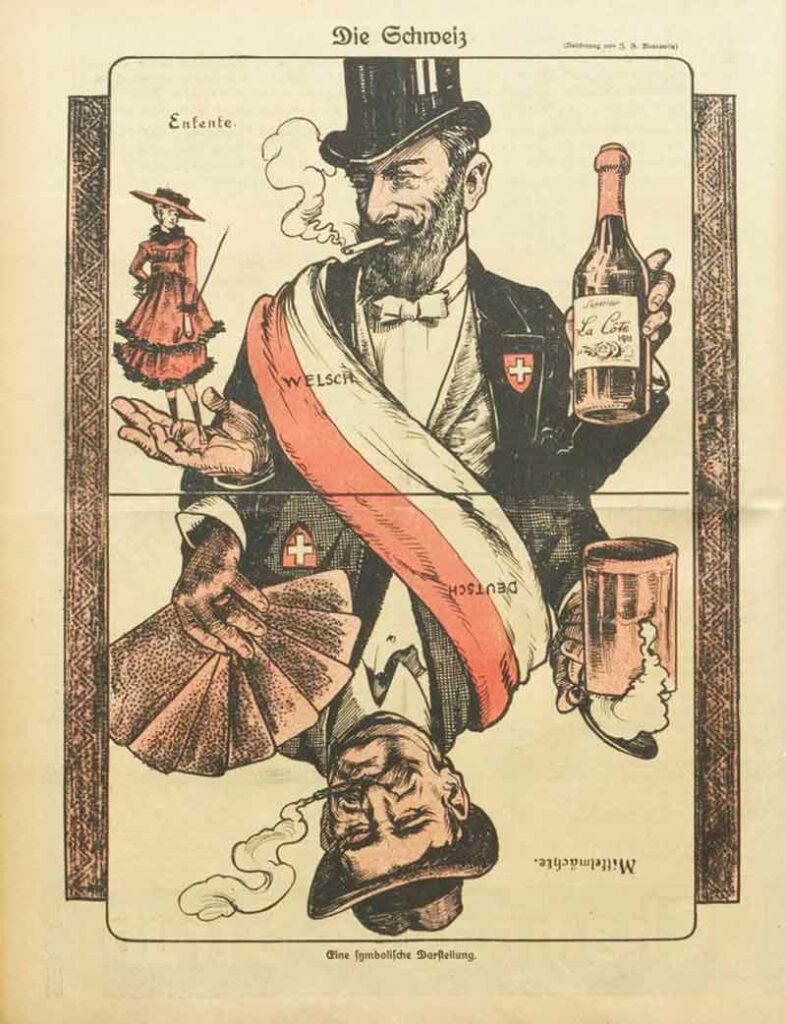

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs war ein kritischer Moment für die Schweiz. In der aufgeputschten Kriegsstimmung hatten viele Deutschschweizer ihr Herz beim Kaiserreich Deutschland, die Romands dagegen ihre Gefühle bei der Grande Nation Frankreich. Carl Spitteler warnte vor der drohenden Spaltung des Landes. Der Dichter appellierte an die Fähigkeit, zwischen persönlicher Gesinnung und staatspolitischer Raison zu unterscheiden.

Romandie und Deutschschweiz 1914

Carl Spitteler

Die Deutschschweizer mahnte er:

«Bei aller herzlichen Freundschaft, die uns im Privatleben mit Tausenden von deutschen Untertanen verbindet, bei aller Solidarität, die wir mit dem deutschen Geistesleben pietätvoll verspüren, bei aller Traulichkeit, die uns aus der gemeinsamen Sprache heimatlich anmutet, dürfen wir dem politischen Deutschland, dem deutschen Kaiserreich gegenüber keine andere Stellung einnehmen als gegenüber jedem andern Staate: die Stellung der neutralen Zurückhaltung in freundnachbarlicher Distanz diesseits der Grenze.»

In der Staatenwelt gebe es keine Freunde- jeder könne zum Feind eines anderen werden. Darum verlangte Spitteler einen eigenen, unabhängigen Standpunkt gegenüber Nachbarn und allen Staaten überhaupt.

Der Appell fand in der Öffentlichkeit starken Widerhall und wurde als Beitrag für den nationalen Zusammenhalt gedeutet. Auch wenn dieser im Laufe des Krieges wegen der Verschärfung der sozialen Gegensätze im Generalstreik von 1918 zu zerbrechen drohte, gibt es aus Spitteler’s Appell zwei bleibende Lehren zu ziehen:

Leider erwies sich Spittelers Einschätzung einer unfriedlichen Staatenwelt, in der jeder Freund von heute ein Feind von morgen werden kann, im Verlaufe des 20. Jahrhunderts als allzu richtig.

Sodann haben persönliche Sympathien und Vorlieben, aber auch politische Überzeugungen zurückzutreten vor der Maxime der staatspolitischen Neutralität.

1939-1945:

Hat uns die Neutralität vor Hitler gerettet?

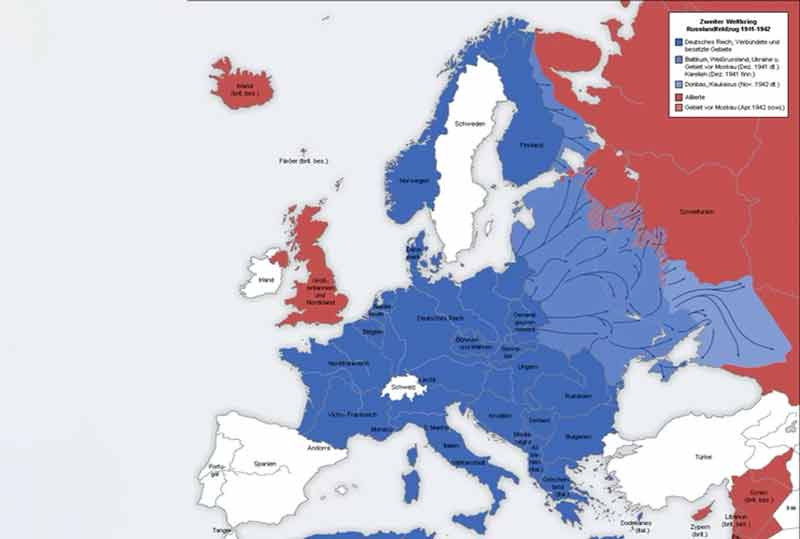

Wie bereits beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs ordnete die Landesregierung die sofortige Mobilmachung der Armee an. Sie zeigte damit ihren festen Willen, die Unabhängigkeit und Neutralität des Landes zu wahren und mit der Armee zu verteidigen. Militärisch gelang es, das Land aus dem Krieg herauszuhalten – der Eintrittspreis für einen Überfall war für Deutschland zu hoch. Hinzu kamen aber der wirtschaftliche Handel: hier sah sich die Schweiz zu Zugeständnissen gegenüber den Achsenmächten gezwungen, die der Neutralität entgegenliefen. Dazu gehörten: die Waffenlieferungen an Deutschland, der Transport von Gütern jeglicher Art zwischen Deutschland und Italien über die Gotthardlinie, die Geschäfte mit Raubgold, schliesslich die Diskriminierung von Juden auf Anordnung der Reichsregierung. Zu berücksichtigen ist, dass die Schweiz, eingekreist durch die Achsenmächte, für viele lebenswichtige Güter keine andere Wahl hatte als den Handel mit Deutschland. So überlebte die Schweiz zwar zum einen wegen ihrer Neutralität und bewaffneten Verteidigung, zum andern aber wegen ihrem Handel mit Deutschland, wo sie am kürzeren Hebel sass. Die massive Kritik von Historikern Jahrzehnte danach steht als Gegenstück zum überhöhten Narrativ von Neutralität, Armee und Alpenreduit: Es wurde in Nachkriegszeit verbreitet und fand in der Verehrung General Guisans als Retter vor Hitlerdeutschland seinen Ausdruck.

Die Schweiz 1941: Eingekreist von den Achsenmächten

General Guisan

Diese Erfahrungen lehren uns: Wir dürfen die Neutralität nicht überschätzen. Sie ist immer der Realpolitik ausgesetzt und findet ihre Grenzen an der Macht anderer Staaten – sowohl in Kriegs- als auch in Friedenszeiten. Die Ironie der Geschichte: Trotz ihrer Zugeständnisse wurde die Schweiz von Hitlerdeutschland regelmässig der Verletzung seiner Neutralität bezichtigt. Nach dem Krieg waren es dann aber vor allem die USA, welche die Schweiz der Komplizenschaft mit den Achsenmächten und wegen ihrer Neutralitätspolitik anklagten: dies nach dem Prinzip «Wer nicht für uns war, war gegen uns.»

1950 – 1990:

Neutralität im Kalten Krieg

Das Bündnis der Alliierten (Grossbritannien, USA, Russland und Frankreich) im Zweiten Weltkrieg zerfiel. Es kam zu einer Konfrontation zwischen Ost und West, die bald den Namen «Kalter Krieg» erhielt. Auf beiden Seiten kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen um die Vorherrschaft, aber diese wurden begrenzt: Keiner wollte einen atomaren Grosskrieg auslösen, der die Menschheit hätte auslöschen können. Man nannte dies das «Gleichgewicht des Schreckens». Europa war geteilt: auf der einen Seite die Länder des Westens mit ihrer kapitalistisch-demokratischen Wirtschaft, auf der andern die osteuropäischen Länder, die sich mit dem planwirtschaftlichen-kommunistischen Regime der Sowjetunion zu arrangieren hatten.

Die Schweiz war wirtschaftlich, ideologisch und politisch fest eingebunden in die westliche Welt. Sie hielt aber trotzdem an ihrer militärischen Bündnisfreiheit und aussenpolitischen Neutralität fest. Das war nicht immer einfach: 1951 verboten die USA der Schweiz – wie anderen westeuropäischen Ländern – kriegswichtige Güter an die Länder des Ostblocks zu liefern. Das bilaterale Sonderabkommen «COCOM» war informell und mündlich, sodass der Schein der Neutralität gewahrt blieb. Dies bedeutete in materieller Hinsicht trotzdem eine Verletzung ihrer Grundsätze.

Die Position des Neutralen zwischen westlichen Ländern und dem Ostblock eröffnete der Schweiz Chancen zur Vermittlung. Ihre «Guten Dienste» waren gefragt. Nach 1973 hatte sie 24 Schutzmachtmandate inne. Sie dienten dazu, Kontakte zwischen verfeindeten Staaten aufrechterhalten, auch wenn sie ihre diplomatischen Beziehungen abgebrochen haen. Von besonderer Bedeutung war die gegenseitige Interessenwahrung der USA und Kuba (seit 1991), oder das Mandat für die USA im Iran (seit 1980). Seit 1953 ist die Schweiz an der Überwachung des Waffenstillstandsabkommens in Korea beteiligt. Durch die Vermittlung der Schweiz kam 1962 das Abkommen von Evian zustande, das den Krieg zwischen Frankreich und Algerien beendete und zur Unabhängigkeit Algeriens vom französischen Kolonialregime führte.

Kubakrise 1962. Khrushchev und Kennedy

Nicht auf der Liste der «Guten Dienste» steht Österreich. Damit sich dieses Land wieder als unabhängiger Staat etablieren konnte, leistete die schweizerische Neutralität indirekte Geburtshilfe: Die Sowjets waren 1954 bereit, ihrer Truppen aus der russischen Besatzungszone zurückzuziehen unter der Bedingung, dass Österreich in seiner Verfassung eine dauernde, bewaffnete Neutralität nach dem Beispiel der Schweiz festschreibe.

1990-2020:

Gute Dienste weiterhin gefragt

Die Guten Dienste seien nicht mehr gefragt, sagen Kritiker. Diese Aussage ist falsch.

Zum einen nimmt die Zahl kriegerischer Auseinandersetzung weltweit nicht ab, sondern zu. Das gilt insbesondere für innerstaatliche Bürgerkriege, für Sezessionsbewegungen und zwischenstaatliche Grenzkonflikte. Der Bedarf an Vermittlung in solchen Konfliktsituationen nimmt daher zu. Zwar sind es heute vor allem Organisationen wie die UN, welche die Mandate der Vermittlung übernehmen. Bei der Erfüllung solcher Aufgaben sind internationale Organisationen aber auf die Mitwirkung einzelner Staaten angewiesen. Der Schweiz kommt darin keine Sonderstellung zu. Hingegen sind ihre friedenspolitische Glaubwürdigkeit der Vermittlung sowie ihre Unparteilichkeit bis in die jüngste Zeit weithin anerkannt, wie wir im Kapitel «Die Guten Dienste» ausführlich darlegen.

Mit besonderem Engagement verfolgte die Schweiz die Entstehung und die Entwicklung der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa). Sie stellte mehrmals den Vorsitz der Organisation mit ihren 57 Mitgliedern (im Bild: Thomas Greminger, Generalsekretär 2017-2020). Sie setzte sich mit ihren Vorschlägen immer wieder für die Lösung von Blockaden ein sowie für Verhandlungs- und Kompromisslösungen. Sie versuchte so, die Handlungsfähigkeit der OSZE zu stärken.

2022 – ein Rück- & Überblick:

Neutralität zwischen Emotionen und staatspolitischer Vernunft

Nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs riefen nicht nur unpolitische Bürgerinnen, sondern auch gestandene Politiker mit entrüstet: «Wie können wir neutral bleiben, wenn ein grosses Land ein kleines Land überfällt? Wie kann man noch von Neutralität reden, wenn Russland ein völkerrechtliches Verbrechen begeht und Tausende von unschuldigen Ukrainern zu Kriegsopfern macht?» Die Empörung war weit verbreitet und liess keinerlei Diskussion zu. Nur: bezüglich der Neutralität ist das falsch.

Neutralität ist kein gesinnungs-moralisches Prinzip. Vor hundert Jahren hat uns Spitteler gemahnt, die Haltung der Neutralität verlange, dass persönliche Gefühle, Überzeugungen und Gesinnungen zurücktreten. Denn bei der Neutralität geht es nicht um Sympathie und Gesinnungsmoral, sondern um einen Grundsatz der Aussenpolitik, der der Unabhängigkeit des Landes und dem Bemühen um Frieden und Ausgleich dient. Das heisst: Neutralität unterscheidet nicht zwischen «guten» und «bösen» Staaten, sie kennt kein «Reich des Bösen» wie das Präsident Bush 2002 verkündet hatte. Dem gleichen Grundsatz der Unparteilichkeit ist das Internationale Rote Kreuz verpflichtet: Nur so kann es humanitäre Hilfe den Opfern beider Kriegsparteien zukommen lassen. Der Neutrale versucht, mit beiden Konfliktparteien im Gespräch zu bleiben und an einer friedlichen Konfliktlösung mitzuwirken. Im Kalten Krieg hielten es viele in unserem Land mit den USA und dem Westen, doch blieb unsere Landesregierung neutral. Das wurde auch verstanden. Neutralität liess in der Vergangenheit sehr wohl die aktive Solidarität mit Kriegsopfern zu: Nicht nur wurden einst die 90’000 Soldaten der Bourbaki Armee interniert, sondern 1956 auch 20’000 Ungarn-Flüchtlinge aufgenommen. Die Schweiz aber blieb unparteilich sowohl zwischen den Kriegsfeinden Deutschland und Frankreich als auch im Ungarn-Konflikt.

Neutralität verlangt von seinen Bürgerinnen und Bürgern, zwischen Emotionen und staatspolitischer Vernunft zu unterscheiden. Es ist eine Unterscheidung zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik, die sich auf die Formel bringen lässt: Ja zur humanitären Solidarität mit Kriegsopfern beider Seiten, Nein zur politischen Solidarität mit einem der kriegsführenden Staaten.