Neutralität oder NATO?

von Wolf Linder

Die Schweiz steht am Scheideweg: Neutralität oder Nato. Beides kann sie nicht haben.

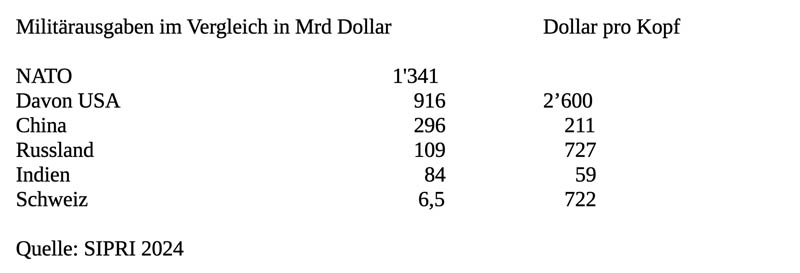

Verteidigungsministerin Amherd betrieb in ihrer Amtszeit die Annäherung der Schweizer Armee in die NATO, und militärische Kreise wollen noch weit mehr. Die Mitgliedschaft in der NATO wäre das Ende der schweizerischen Neutralität. Beides nach Kräften zu verhindern, sehen wir als eine wichtige Aufgabe der Neutralitätsinitiative. Zwar hat sich die sicherheitspolitische Lage in Europa mit dem Ukrainekrieg drastisch verändert, und viele glauben, ein NATO-Beitritt würde der Schweiz mehr Sicherheit bieten. Diese Sicherheit wäre allerdings trügerisch: Unser Land wäre nicht mehr unabhängig im Einsatz der eigenen Armee und würde die Schlüssel zum Haus der eigenen Verteidigungspolitik abgeben. Das wäre gefährlich, denn die NATO hat sich längst von einer defensiven Verteidigungsorganisation zu einer Kriegsmacht entwickelt, die weit über die eigenen Grenzen hinaus militärisch interveniert, wie etwa in Serbien, im Irak oder in Afghanistan. Solche Einsätze mögen zwar westlichen Wirtschaftsinteressen dienen, bringen aber statt Frieden Chaos, menschliches Leid und befeuern Flüchtlingsströme nach Europa. Unser Land gehört zwar zur wirtschaftlichen und demokratischen Gemeinschaft westlicher Staaten. Das heisst aber noch lange nicht, dass wir uns an der militärischen Aufrüstung der NATO beteiligen und uns dem Anspruch westlicher Staaten beugen, ihre Vorherrschaft weit über Europa hinaus mit militärischen Mitteln zu sichern. Neutralität und Engagement für die friedliche Lösung von internationalen Konflikten sind ein besserer Beitrag der Schweiz.

NATO-Streitkräfte aus 14 Ländern

Seit Jahrzehnten versuchen Militärs und ein Teil der bürgerlicher Kreise, die Schweiz näher an die NATO heranzuführen. Bundesrätin Viola Amherd förderte dieses Ziel nach Kräften. Mit einem Verbindungsbüro der NATO in Genf soll erstmals einem Kriegsbündnis eine dauernde Präsenz in unserm neutralen Land gewährt werden. Auch die Eingliederung der Schweizer Armee in die NATO-Streitkräfte soll gefördert werden, unter anderem durch ihre Teilnahme an NATO-Manövern. Geübt werden sollen auch «Bündnisfälle», bei denen alle Mitglieder in der Pflicht stehen, sich an einem Krieg zu beteiligen, der gegen ein NATO-Land geführt wird. Die Anlehnung an die NATO gefällt auch einem Manifest von Prominenten, das sich gegen die Neutralitätsinitiative stellt und die schweizerische Neutralität in vielen Punkten als überholt erklärt. Die politische Marschrichtung ist klar: Weniger Neutralität – mehr NATO. Ihre Vertreter sind bereit, für angeblich mehr Sicherheit auf Teile der Neutralität und auf eine eigenständige Sicherheitspolitik zu verzichten.

Die NATO-Sympathisanten müssten allerdings die Frage beantworten: Sind sie sich eigentlich bewusst, wem sie die Schlüssel zum eigenen Haus abgeben wollen? Die Nato, gegründet als Organisation kollektiver Verteidigung westeuropäischer Staaten unter dem Schutzschild der USA, hat sich seit 1949 grundlegend verändert. Sie verteidigt nicht nur Bündnisstaaten, sondern verfolgt auch militärische Ziele «out of area»: Sie interveniert weltweit, wenn sie das im westlichen Interesse sieht. Ihre aggressiven Militäraktionen waren teils völkerrechtswidrig wie die Bombardierung Serbiens (1999. Die Kriege im Irak (2003), in Afghanistan (ab 2003) oder in Libyen (2011) waren eigenmächtig, wo sie kein UN-Mandat erhielten, oder sie umfassten unter US-Führung bloss einen Teil der NATO («Koalition der Willigen»). Sie segelten aber allesamt unter falscher Flagge: Angeblich geführt zur «Verteidigung von Demokratie und der Menschenrechte», dienten sie in erster Linie den geopolitischen Wirtschaftsinteressen und dem hegemonialen Machtanspruch der USA.

Sie haben nicht zum Frieden beigetragen, sondern in allen vier Ländern zu Chaos und zu Flüchtlingswellen bis nach Europa geführt. Die Mehrheit der Schweizer Stimmbürgerschaft dürfte an solch fragwürdigen Interventionen unter dem Vorwand der «Selbstverteidigung» des Westens keine grosse Freude haben. Ein Nato-Beitritt quer steht zur Neutralität und hätte heute im Parlament und im Volk keine Chance. Darum wagen es die Befürworter derzeit nicht, ihn offen zu verlangen. Man zieht kleine, unauffällige Schritte vor, die Namen wie «Partnership for Peace» und «Interoperabilität» usw. tragen. Das scheint aus militätischer Sicht zunächst vernünftig. Wo aber sind die Grenzen zur neutralitätswidrigen Mitgliedschaft? Es könnte so kommen wie mit der EU: Dort hat die Schweiz als Nicht-Mitglied zwar nichts zu sagen, ist aber im Geschäft mittendrin und folgt der Politik aus Brüssel oft getreulicher als manches EU-Mitglied. Damit solches nicht auch noch mit der NATO passiert, ist es richtig, die schweizerische Neutralität und das Verbot der Beteiligung an Militärbündnissen in der Verfassung zu verankern.

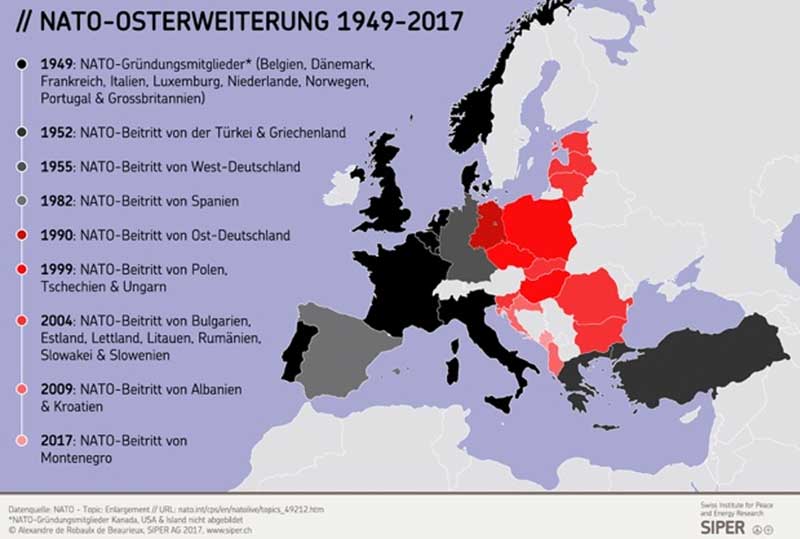

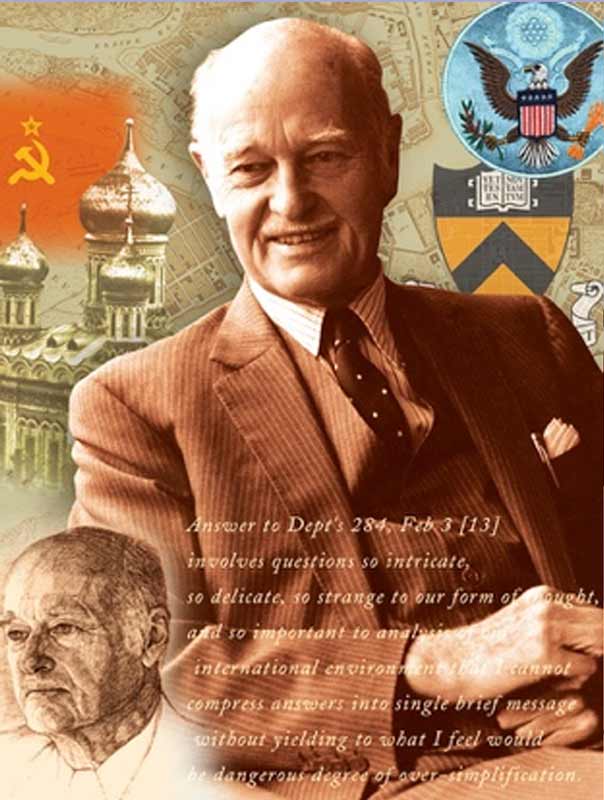

Viele glauben, mit ihrer Osterweiterung auf heute 32 Mitglieder sei die NATO ein grösserer und wirksame-rer Schutzschild geworden. Das mag für Länder wie die baltischen Staaten an der Grenze zu Russland zutreffen. Aber für die Sicherheitspolitik der westlichen Staaten insgesamt ist das Gegenteil der Fall. Denn was der Westen als grössere Sicherheit bezeichnet, bedeutet für Russland die militärische Einkreisung durch die NATO. Dass grenznah modernste Waffen aufgestellt wurden, nimmt Russland als Bedrohung und Sicherheitsrisiko wahr. Solches sahen Spitzenleute der amerikanischen Aussenpolitik – etwa Robert McNamara, Sam Nunn, Paul Nitze oder George Kennan – Ende der 1990er Jahre voraus. Sie bezeichneten die Osterweiterung als den „verhängnisvollsten Fehler der amerikanischen Politik in der Ära nach dem Kalten Krieg“.

Kennan warnte, die Osterweiterung führe dazu, «dass die nationalistischen, antiwestlichen und militaristischen Tendenzen in (…)Russlands entzündet werden; dass sie einen schädlichen Einfluss auf die Entwicklung der Demokratie in Russland haben, dass sie die Atmosphäre des Kalten Krieges in den Beziehungen zwischen Osten und Westen wiederherstellen und die russische Außenpolitik in Richtungen zwingen, die uns entschieden missfallen werden.“ Diese Prognose nahm nicht nur den Ukrainekrieg vorweg, sondern auch die Tatsache, dass die USA und die NATO seit 2014 eine Mitverantwortung an der Entwicklung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine tragen. Westliche Medien tun sich schwer mit dieser Einsicht; sie ist aber selbst von Stoltenberg, dem Generalsekretär der NATO bis 2024, bestätigt worden.

https://www.cicero.de/aussenpolitik/nato-erweiterung-von-russlandverstehern-kalten-kriegern-und-realpolitik

Ganz unabhängig vom Ausgang des Ukraine-Kriegs und den geopolitischen Kehrtwendungen von US-Präsident Trump bleibt die sicherheitspolitische Lage Europas auf absehbare Zeit geprägt von tiefen Spuren eines neuen Kalten Kriegs. Für die Schweiz dürfte der sicherheitspolitische Ertrag einer NATO-Annäherung daher gering sein. Die Risiken jedoch, in die abenteuerlichen Interventionen der NATO verwickelt zu werden, ihre aggressive Expansion und ihre Aufrüstungsziele mitzutragen, sind beträchtlich. Auch wenn die Schweiz, um wenigstens den Anschein einer Neutralität zu wahren, angeblich Grenzen ihres NATO-Engagements ziehen will, wird der Druck von aussen nicht nachlassen, von unserem Land volle Beistandspflichten verlangen.

Kollektive Sicherheit in der NATO statt bewaffnete Neutralität? Auf diesen fragwürdigen Handel sollten wir uns auf keinen Fall einlassen, auch wenn westliche Stimmen uns zum NATO-Beitritt drängen: «Wer nicht für uns ist, ist gegen uns». Dieser Slogan ist grundfalsch. Mit den guten Diensten ihrer Neutralität leistet die Schweiz für Europa und für die restliche Welt weit Besseres als mit Kriegsdiensten. Sie ist eines der wenigen Länder, die in der Konfrontation zwischen Ost und West die Stimme der Vernunft erheben können – für gegenseitiges Verständnis und Wiederaufbau des zerstörten Vertrauens, für Deeskalation statt Eskalation, für Konfliktprävention, für Gespräche zur Vorbereitung von Verhandlungen. Zu alldem einen Beitrag zu leisten ist anspruchsvoll, verlangt grosses politisches Geschick auch für kleine Schritte und Ergebnisse. Aber es ist ein Engagement, das Europa heute dringend braucht: eine Neutralität für Frieden und Ausgleich.

Wir stehen vor einer Schicksalsfrage: Neutralität oder NATO. Wir müssen uns für eines entscheiden, denn wir können nicht beides haben. Und wir können uns für Vernunft und Frieden entscheiden mit dem JA zur Neutralitätsinitiative.